مدن لها قلوب ((3))

سلام من صَبَا بَرَدَى أرقُ ودمعُ لا يُكَفكَفُ يا دمشقُ

المصور العدد 4544 9 نوفمبر 2011

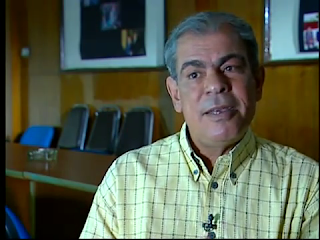

حلمي سالم

"م الموسكي لسوق الحميدية / أنا عارفة السكة لوحديا" كانت هذه هي أغنية صباح التي غنتها بعد إعلان الوحدة المصرية السورية, كنت في السابعة من عمري عندما تمت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958, لكن ما فعله جمال عبد الناصر و شكري القوتلي كان حدثاً استثنائياً بالنسبة لكل الأجيال في مصر.

حينها صار الكتاب يقارنون بين مينا موحد القطرين وعبد الناصر موحد القطرين. وصار نشيد "الجمهورية العربية المتحدة", وعلمها, واحدا. وتلقفنا أغنية صباح بفرح و أمنية أن نرى "سوق الحميدية" بدمشق. وأغلب الظن أن هذه هي الفترة التي نشأ فيها بباب اللوق في القاهرة مقهى اسمه "سوق الحميدية" ارتاده العديد من المثقفين, فكان مثلا الملتقى المفضل للكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور, ثم صار الملتقى المفضل للملحن والمغني محمد نوح, ثم صار الملتقى المفضل للناقد الراحل فاروق عبد القادر, وهو حاليا الموقع المفضل للكاتب الروائي علاء الأسواني.ٍ

هذه, كذلك الفترة التي درسوا لنا فيها قصيدة أحمد شوقي عن دمشق, التي كان كتبها في عام 1926, والتي يقول مطلعها الجميل:

"سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق"

ولم نكن ندري ساعتها أن الزمان سيدور دورته, وبعد مرحلة كاملة, ستردد بقية أبيات القصيدة, مع السوريين والعرب جميعا, في مواجهة عسف نظام بشار الأسد بشعبه بعد أن انتفض هذا الشعب مطالبا بالحرية والعدل, فنقول:

"ومعذرة اليراعة والقوافي / جلال الرزء عن وصف يدق". فقد صار الرزء – بحق – جليلا يصعب على أي وصف, وصار دمعنا لا يجف على الصغار والكبار والنساء الذين يموتون تحت مدرعات الجيش السوري, فيما لسان الثوار يعلن مع شوقي:

"و للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق

و للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق".

في صيف 1981 كنت في بيروت وقمت بمغامرة عاطفية إلى عمان , كلفتني السجن عشرة أيام في "العبدلي" مبنى المخابرات الأردنية في عمان. بعد اليام العشرة في الحبس رحلوني إلى الحدود الأردنية السورية, "حدود الرمثا". مع بعض الشباب غير المرغوب في وجودهم في عمان مثلي, اخذت سيارة "سرفيس" من السيارات الواقفة على الحدود تتسقط مثل هؤلاء المبعدين من الأردن إلى سوريا.

رمتني سيارة "السرفيس" في دمشق. كان الوقت ليلا, وكان شكلي أشعث أغبر قذرا بسبب الأيام العشرة القاتلة في حجز المخابرات الأردنية, “ولهذه الأيام قصص أرويها في مواضع أخرى”. لم يكن معي مال سوى الليرات القليلة التي منحها لي الشاويش الأردني الطيب, الذي كان حارسا على زنزانتنا, والذي كان متعاطفا معي قليلا حينما علم من بعض زملائي المسجونين المخضرمين من المثقفين والسياسيين الأردنيين والفلسطينيين أنني شاب مصري, وشاعر, ومضاد لاتفاقية كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الاسرائيلية, ومحبوس هنا بسبب الشك فيّ من جراء عملي مع منظمة التحرير الفلسطينية ببيروت, وحين علم منهم كذلك أنني كنت قادما إلى عمان لا لشئ إلا لسبب غرامي عاطفي رومانسي أخرق, هو أن أرى – مجرد أن أرى – الفتاة الأردنية الفلسطينية التي كنت أحبها أيام جامعة القاهرة في أوائل سبعينيات القرن العشرين.

كنت تائها ضائعا, أبحث في شوارع وسط دمشق عن فندق بسيط رخيص – نظرا لإمكانياتي المعدومة – أبيت فيه ليلتي, حتى أواصل في الصباح العودة إلى بيروت, فإذا بي أسمع صوتا ينادي: حلمي. توقفت , ونظرت مليا في الشخص الذي يناديني. لم أعرفه للوهلة الأولى. فصاح بي بلهجة مصرية: إنتا مش عارفني؟ أنا سيف الرحبي.

كان سيف الرحبي, الشاعر العماني الصديق, في أوائل السبعينيات الماضية يدرس في القاهرة. كان في أواخر المرحلة الإعدادية, وكنا في أوائل المرحلة الجامعية , وحين عرف أن شلة من الشعراء المصريين الشبان يجتمعون في مقهى "إنديانا" بالدقي, صار يتردد علينا, يسمع شعرا, ويقرأ شعرا, ويتبادل معنا دواوين الشعراء.

وتوثقت بيننا أواصر الصداقة واتصلت حتى يوم الناس هذا. بعد ذلك عرفنا أنه سافر إلى الجزائر بعض الوقت, ثم سافر إلى دمشق يدرس السينما في معهدها العالي فيما أذكر. كان قد تغير شكله الخارجي: امتلأ عما عاهدناه , وطال شعره كثيفا, وصار له شنب كث ضخم. لكن روحه الداخلية لم تتغير: طيبة مدهشة, ونهم عارم للمعرفة والثقافة, ومزيج من الثورية والوجودية يجعله حالما في بعض الأحيان, وحب أصيل للسفر والترحال في المكان والزمان.

قال لي: إنتا جاي منين ورايح فين؟ قلت: جاي من السجن في عمان, ورايح بيروت. كان سيف منقذا سماويا لي. أخذني إلى شقته بقلب دمشق. وقال لي: هذا هو الحمام, وهذه هي البيجاما, وهذه هي عدة الحلاقة, وحين تخرج من الحمّام ستكون الوليمة جاهزة والسهرة والأصدقاء. وبالفعل حدث: بعد خروجي من الحمام حليقا نظيفا, وجدت أكلا فاخرا ومشروبات فاخرة وعددا كبيرا من الأدباء, أذكر منهم: سمير عبد الباقي الشاعر المصري, والناقد الفلسطيني يوسف اليوسف, والسوريين: بندر عبد الحميد وشوقي بغدادي وممدوح عجلان وغيرهم.

قضيت مع سيف يومين رائعين, ثم أمدني ببعض المال وودعني وأنا عائد إلى بيروت.

بعد انتهاء

حصار اسرائيل لبيروت عام 1982, خرجنا أنا وزوجتي اللبنانية إيمان بيضون "التي كنت قد تزوجتها أوائل العام نفسه ببيروت" إلى دمشق في سبتمبر 1982, لكي نعود منها إلى القاهرة, حيث كان السفر من لبنان إلى مصر متعذرا بالطبع. على الحدود اللبنانية السورية "ممر المصنع" احتجزني الأمن السوري, إذا لم يكن معي سوى وثيقة سفر إلى مصر استخرجتها من لبنان, فقد كان جواز السفر وبقية الأوراق الثبوتية قد احترقت مع

ضربة الطيران الاسرائيلي على بيروت يوم 4 يونيه 1982.

قضيت ليلتين بطرابلس شمال لبنان "القريبة من الحدود" بينما دخلت زوجتي دمشق وحدها, وقابلت بعض المصريين بدمشق, مثل شاهنده مقلد "المناضلة المصرية الكبيرة التي كانت تزور سوريا في ذلك الوقت". وسعت شاهندة لدى السلطات السورية حتى تم السماح لي بالدخول بعد يومين.

في دمشق استضافنا الكاتب المصري سيد خميس في بيته طيلة الأسبوعين الذين قضيناهما بدمشق, إلى أن سافرنا للقاهرة. كان سيد خميس "الذي رحل منذ سنوات قليلة, قبل أن يرى الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا نفسها" مقيما في سوريا ضمن المصريين الكثيرين, من الناصريين والقوميين واليساريين, الذين غادروا نظام السادات إلى الدول المختلفة منذ أواسط السبعينيات الماضية حينما أظلم السادات الدنيا في مصر.

كان سيد خميس مثقفا كبيرا , متخصصا في الدراسات الشعبية, وهو الذي ساهم مساهمة بارزة في دعم ظاهرة شعر العامية المصرية, في الخمسينيات والستينيات عبر دراساته المبكرة عن شعر صلاح جاهين وفؤاد حداد وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وغيرهم.

استضافنا سيد خميس في بيته استضافة كاملة: أكلا وشربا ونوما وفلوسا في يدنا للحركة البسيطة.

وأخذنا خلال هذين الأسبوعين إلى بعض سهراته مع المثقفين السوريين. وفي هذه السهرات تعرفنا على الفنان التشكيلي الكبير فاتح المدرس, وعلى الفنان التشكيلي الكبير نذير نبعه وزوجته الفنانة التشكيلية المصرية شلبية إبراهيم, وعلى الشعراء نزيه أبو عفش وممدوح علوان وعلي الجندي ومحمد عمران, ثم سعد الله ونوس. وازدادت الصلة ببعض القادة المصريين الذين كانوا يترددون على بيروت بين الحين والحين , مثل فهمي حسين "الذي كان مسئول المصريين بالخارج آنذاك" وفؤاد التهامي القائد اليساري والمخرج التسجيلي المعروف.

ولا شك أن سعد الله ونوس كان الأديب السوري الأكثر حضورا في الحياة الأدبية المصرية قبل أن نلتقيه في سهرات سيد خميس بدمشق "إذا تجاوزنا عن نزار قباني و أدونيس الشاعرين السوريين الكبيرين الذين عاشا بين سوريا ولبنان" فقد كان الصديق المخرج المسرحي الموهوب مراد منير قد وضع يده, منذ النصف الثاني للسبعينيات على نبع مسرح سعد الله ونوس, وقدم منه إلى الحياة المسرحية المصرية أكثر من عرض مسرحي على مسرح قصر ثقافة الريحاني. من هذه العروض: الفيل يا ملك الزمان , مغامرة في رأس المملوك جابر,

الملك هو الملك. وقد أفتتن المصريون بمسرحه الساخن اللاذع , والحافل كذلك بالتكنيكات الفنية المسرحية الجريئة, في تضافر ساطع باهر.

"نحن محكومون بالأمل", كان هذا هو عنوان رسالة ونوس الدولية في اليوم العالمي للمسرح 1996. وهو المسرحي العربي الوحيد الذي أوكلت إليه مهمة هذه الرسالة الدولية. هحم السرطان على سعد الله ونوس عام 1992, زظل يقاومه خمس سنوات حتى استسلم له عام 1997. وأعددنا بعد وفاته ملفا خاصا عنه في مجلة "أدب ونقد" مستعيرين كلماته عنوانا للملف: نحن محكومون بالأمل.

لم أذهب إلى سوريا ثانية إلا في منتصف أبريل 2010 , على الرغم من أنني زرت أثناء هذين العقدين بيروت مرتين "2007 – 2009" , وزرت عمان بالأردن أكثر من مرة.

جاءتني دعوة من مهرجان "الرقة" السوري , مع صديقي وزميلي الشاعر والناقد عبد العزيز موافي. ثم جاءتنا دعوة ثانية من مهرجان "السويداء" السوري في الأسبوع الأخير من أبريل 2010 . فصار أمامنا أسبوعان واعدان جميلان في سوريا عبر مهرجانين متتاليين.

في مهرجان "الرقة" نزلنا في مطار حلب. استقبلنا د. سعد الدين كليب أستاذ النقد والأدب بجامعة حلب. ود. رضوان قمصاني الناقد والأستاذ بجامعة دمشق "وهما صديقان قديمان لعبد العزيز موافي" , خير استقبال وأكرمانا خير كرم وتكريم ورافقانا خير رفقة. التقينا في المهرجان بالشاعر الفلسطيني الكبير أحمد دحبور, وهو صديق قديم لي منذ أيام بيروت. وهو واحد من أبناء الجيل الشعري الفلسطيني الذي تلا جيل توفيق زياد وسميح القاسم ومعين بسيسو وراشد حسين ومحمود درويش وغيرهم. وله دواوين عديدة, كان بعضها حافلا بالجرأة الفنية والشكلية , فضلا على الموقف الثوري الناصع , مثل ديوانه "واحد وعشرون بحرا" وديوانه "الولد الفلسطيني". كان دحبور يتعافى أو ينقه من تجربة مرض قاسية. كان نحيلا حزينا, أوهاه المرض وأوهاه الوضع الفلسطيني والعربي المنهار, لكن روحه ظلت فتية متوهجة. وقد توافق أحد أيام المهرجان مع بلوغ دحبور عامه الثامن والستين, فاحتفلنا بعيد ميلاده احتفالا شعريا حلوا.

القيت في المهرجان قصيدة "خليج السويس" التي حدثني عنها د.كليب بعد استماعه لها حديثا طيبا معجبا وهي قصيدة تمزج بين الحديث عن قناة السويس والحديث عن حالة حب عاطفية وحسية على ضفاف خليج السويس, والحديث عن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

ألقي عبد العزيز موافي شعرا, ثم تحدث عن تطور قصيدة النثر العربية, وهو موضوع اختصاصه تقريبا, فعبد العزيز, فضلا عن أنه واحد من شعراء السبعينيات في مصر, فهو ناقد متفحص في الشعر, لا سيما في جذور وتطورات قصيدة النثر نظريا وتطبيقيا, وله في ذلك إسهامات ملحوظة, منها: "قصيدة النثر بين المرجعية والتأسيس" , ومنها تحقيقه ودراسته لأعمال الشاعر المصري النثري الرائد حسين عفيف الذي كتب قصيدة النثر مبكرا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين.

مدينة "الرقة" مدينة صغيرة ولكن تاريخية. أخذونا لزيارة بيت هارون الرشيد أو بنات هارون الرشيد, وزرنا قلعة جعبر وسد الرقة, ورأينا صور بشار الأسد في كل مكان, وشعارات حزب البعث القائد, المؤكدة على أننا "أمة عربية واحدة, ذات رسالة خالدة". كان ذلك قبل أقل من عشرة شهور على انفجار ثورة غضب الشعب السوري في مارس 2011 وهي الثورة التي بينت أن حزب البعث القائد "يقود" البلاد إلى الخراب, وأن "رسالته الخالدة" هي أن يضرب بيد من حديد على كل صيحة معارضة تطلب العدل والحرية وحقوق الإنسان.

قبل الذهاب إلى "السويداء" لحضور المهرجان الثاني بها , قضينا يومين بدمشق في ضيافة د. رضوان قضماني , الذي تجول بنا – أنا وموافي – في سوق الحميدية الذي تمنينا أن نراه منذ أن غنت له صباح في أواخر الخمسينيات الماضية. وفي قلب المدينة القديمة حيث الجامع الأموي وضريح صلاح الدين الأيوبي وضريح قطز.

كنت, ونحن نتجول في دمشق, أتذكر قصيدة شوقي عن دمشق وأتذكر قناع "غيلان الدمشقي" الذي استخدمه محمد عفيفي مطر في شعره كعلامة على التراثيين العقلانيين الديمقراطيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا للإنتماء للجماعة لا للفرد, و أتذكر "أغاني مهيار الدمشقي" الذي خصص له أدونيس ديوانا كاملا كقناع للحرية. لكن قصيدة "دمشق" لأدونيس في ديوانه "أبجدية ثانية" هي التي قفزت سطورها إلى لساني , حيث قال:

"دمشق/أومأت/جئت إليك حنجرة يتيمة/أقتات, أنسج صورتها الشفقي من لغة رجيمة/تتبطن الدنيا وتخلع باب حكمتها القديمة/وأتيت,لي نجم ولي نار كليمة:/يانجم, رد لي المجوس/فالكون من ورق وريح/ ودمشق سرة ياسمين/حبلي تمد أريجها/ سقفا/وتنتظر الجنين".

زرنا برفقة د. سعد الدين كليب الشاعر السوري الكبير نزيه ابو عفش في قريته "مرمرينا" حيث يقيم في بيته الريفي, ومرمرينا هضبة ساحرة الجمال: خضرة وهواء نقي وأشجار باسقة ظليلة وأزهار على كل لون.

ونزيه أبو عفش شاعر سوري بارز, من جيل الستينيات في سوريا. في شعره وفكره مزيج مركب مدهش من الوجودية والماركسية والغنوصية والذاتية والمسيحية. إيمانه بالشعر والحرية يفوق كل إيمان. نفس مرهفة رهافة مرعبة. وروح رقيقة رقة قاتلة. صدرت له دواوين عدة منها: "الوجه الذي لا يغيب" "حوارية الموت والنخيل" "وشاح من العشب لأمهات القتلى" "الله قريب من قلبي" "ما ليس شعرا" "مايشبه كلاما أخيرا" "ذاكرة العناصر". اقترحت عليه في هذا اليوم أن تصدر له بمصر مختارات شعرية عن سلسلة "آفاق عربية" التي يشرف عليها أديبنا الكبير إبراهيم أصلان فوافق, وأعطاني أسطوانة مدمجة عليها كل شعره لكي نختار منها في مصر ما يكوّن المختارات المطلوبة.

انتقلنا إلى "السويداء" حيث المهرجان الثاني . الذي انضم إلينا فيه الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم. شاهدنا منزل أسمهان الذي كان قبالة الفندق الذي نزلنا فيه. وقد سيطر الجيش على المنزل وعلقت على أبوابه صور حافظ وبشار الأسد, وحينما تجولنا فيه, بعد تصريح من العسكر بالطبع, قفزت إلى خاطري قصيدة قصيرة لي عن إسمهان بعنوان "الدموع" تضمنها ديوان "الثناء على الضعف" الصادر عام 2007, بعض سطورها تقول:

"نذرفها لأنها الغسل

ثم نطلقها لأنها طوق الحمامة

هكذا هي الرحمة:

تبدد الكحل.

تتفقين مع أسمهان في الحافة

واصطناع التراجيديا

وتشبهينها في الجواسيس

تختلفان في ملمحين

عقصة الشعر

ومفهوم الوطن"

ذهبنا إلى ضريح سلطان باشا الأطرش, زعيم دروز المنطقة, وزعيم ثورة العشرينيات ضد الاحتلال الفرنسي. ودخلنا القصر القديم الذي قيل لنا إن بعض حلقات مسلسل "أسمهان" صورت فيه. زاد تعرفنا في هذه الزيارة على الشاعر السوري الكبير شوقي بغدادي.

وشوقي بغدادي واحد من جيل رواد قصيدة الشعر الحر في سوريا. شيوعي قديم, روح صبية وقلب حي وحب جارف للحياة, وعلى الرغم من تقدم العمر واعتلال الصحة, ومن هزائم الدول الاشتراكية في العالم كله, مما يوجب اليأس والتشاؤم, فإن آخر دواوين شوقي بغدادي كان عنوانه, "أعلنت الفرح" وهو ديوان ينضح بالحيوية والأمل في الحياة والحب والمستقبل, ويفصح عن روح وثابة لم تشب ولم تنكسر!.

الدروز "أهل السويداء" قوم بالغو الرقة والدماثة والطيبة, لذلك خطرت دائما على بالي كلما تعاملنا معهم سطور شوقي في قصيدته "دمشق" الخاصة بالدروز, حين قال:

"وما كان الدروز قبيل شر

وإن أخذوا بما لم يستحقوا

ولكن زادة وقراة ضيف

كينبوع الصفا خشنوا ورقوا".

عبر جولاتنا في سوريا لاحظنا الخوف عند الكثيرين من بطش الأمن السوري, على الرغم من أمنيات "ربيع الديمقراطية" الذي كان بشار الأسد قد وعد به. لكنه لم يف بالوعد.

ومع ذلك فقد لاحظنا أمرا انخدعنا فيه وبه. رأينا دولة قائمة مستقرة تذكرنا بدولة عبد الناصر في مصر أيام الستينيات. ثمة كبت حريات , صحيح. لكن هناك كذلك مدارس "بها حصص موسيقى وفرق مسرحية" وجامعات ورقابة على السوق ونشيد وطني وشعور عارم بالقومية العربية "حتى و إن لم يتعد الأغاني والشعارات" وحديث عن العدو الإسرائيلي "حتى لو في الخطب فقط". ويبدو أن أوضاع مصر المزرية في ذلك الوقت "قبل الثورة المصرية بشهور قليلة" جعلتنا ننخدع فيما أمامنا. فلقد كان المجتمع المصري مهترئا والنظام متهالكا, والمدارس منهارة. والجامعات منهارة لا قومية ولا عدو ولا شعارات ولا أمة!.

لكن النار كانت تحت الرماد السوري, واتضح للجميع أن الشئ الوحيد الذي كان ناقصا هو أهم شئ في حياة الشعوب: الحرية.

إكتشف السوريون أن النظام أخذ منهم الحرية بذريعة حالة الحرب مع إسرائيل "أي من أجل تحرير الوطن" فإذا بالسنوات والعقود تمضي من غير أن تطلق السلطة السورية طلقة في اتجاه العدو الصهيوني, طوال ثمانية وثلاثين عاما. وإنما أطلقت الطائرات في اتجاه أهل حماة عام 1983, وأطلقت الدبابات في اتجاه أهل درعا في 2011. لقد اكتشف السوريون أنهم خسروا حرية المواطن من أجل حرية الوطن, فإذا بهم يخسرون الإثنين جميعا: المواطن والوطن. وأن شعار "الحرب مع العدو" كان ستارا للظلم وانعدام العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد والبطش بحرية الرأي والاعتقاد. كان السوريين يرون بأم أعينهم تجسيدا لقول أمل دنقل, الذي قاله بعد الاقتتال بين الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية عام 1970 في عمّان فيما سميّ "أيلول الأسود". لكنه صار ينطبق على ما يفعله الجيش السوري مع انتفاضة الشعب السوري:

إن الطوابير التي تمر في استعراض عيد الفطر والجلاء

"فتهتف النساء في النوافذ انبهارا"

إن المدافع التي تصطف في الحدود والصحاري

لا تطلق النيران إلا حين تستدير للوراء

إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء

لكنها تقتلنا: إن رفعنا صوتنا جهارا

أما حينما شاهدنا على شاشات التليفزيون مصرع الصبي

حمزة الخطيب, وقتل المغني الثوري

إبراهيم قاشوش وانتزاع حنجرته من رقبته, وتحطيم يدي

رسام الكاريكاتير

علي فرزات, فتلك مشاهد لم يصل إلى مستوى مأساويتها الفاحرة, أي شعر.

حلمي سالم